戦後、街の姿は刻々と変化してきました。海外では、生まれた故郷の風景が死ぬまで変わらない、という話を、我が国が高度経済成長真っ只中の頃、聞いたことがありました。今では、世界中が自然環境も含め著しく変化しています。公共インフラの手入れが限界になりつつある今も、1年前と異なった姿が現れています。ところが、街の変遷を記録したものが意外と少ないのです。新岐阜市史の編纂で古い写真を市民から募集した際も、風景写真は余りなかったようです。家庭のアルバムも、被写体のほとんどが人物ではないでしょうか?街並みや風習などは意識しないとなかなか撮影しないものですよね。とりあえず、粟野の定点撮影をして記録してみましょう。

宅地化が進み、緑地が減少・・・まちづくりの課題も

令和に入り、田畑の宅地化に歯止めがかからないばかりか、さらに拍車がかかっています。集合住宅、一戸建て住宅ともに、増加の一途をたどっています。スーパー、医療機関に恵まれる粟野の街並みは、40年前とは比較にならないほど一変し、今現在も変化しつつあります。

若い世代も増え、活気が見られる一方で、狭い道路基盤、緑地の消失、短期居住者の増加など、まちづくりの課題も指摘されています。

粟野台の昔と今

郊外型大規模団地の「グリーンハイツ粟野(通称:粟野台)」10.36haは、平成5年から12年にかけて開発されました。開発に当たっては、南側に位置する河原北山自治会では、粟野西公民館で夜遅くまで説明会が繰り返されました。当時、すでに丘陵の南半分は削り取られていましたが、足元からウサギが飛び出したり、キジが鳴いたり、シュンランが咲いていたり、夏の夜空にヨタカが鳴いては飛んでいき、深夜は窓を閉めなければならないほど冷気が入り込んだほどです。松枯れは始まりつつありましたが、アカマツでおおわれた斜面には、秋になると、タフロープが張られました。まだ、マツタケが出たのでしょうね。市史によれば、丘陵には古墳が1基あったと言います。また、昭和50年代の地図には、現在の団地の東地点に、高富町の小さなごみ焼却場が位置していました。すでに廃炉されていましたが、役場に尋ねると、住宅地近くでは稼働できないので、移転したとのことでした。現在はひっきりなしの通過交通に悩まされる南面の東西道路は、高富商店街へ通じましたが、昭和の初めごろでしょうか、おつかいを頼まれた子どもたちにとっては、山沿いでもあり、お墓もあってずいぶん「おそがい」(怖い)道だったと聞きました。【この記事は、編集中です。皆さんの思い出や昔の写真をお寄せください】

街並みの記録は、編集を続行中。

昔の写真などお寄せください。

粟野の下水道整備

半世紀近く前から、粟野西の宅地開発が進行し、住居が多くみられるようになりました。土地価格の比較的安価なこの地区の住宅化に拍車をかけたのが、単独曝気槽の浄化槽の普及でした。しかし、十分な浄化機能を発揮できないケースも少なくなく、排水は農業用水路に流れ込み、稲作農家にとって一大事となったこともありました。地区の側溝清掃(どぶ掃除)は、連休頃の共同作業として、春先の鳥羽川堤の野焼きとともに、毎年行われました。

「岩野田北地区における下水道の整備は、北西部プラントが平成16年2月に処理を開始後、粟野東、粟野西とも、平成17年度から下水管渠布設工事を開始し、平成20年度に当時計画した区域の工事を完了しました。工事の完了に合わせて順次、供用を開始し、最初の区域の供用開始を平成18年3月31日に行い、平成20年度の工事が完了した区域の供用開始は平成21年3月31日です。

また、粟野台では、開発行為により平成11年に設置された集中浄化槽に接続する下水管を本市が管理を引継ぎ、平成19年に市が整備した下水道管に接続して、平成20年10月31日に供用開始しました。

下水道整備は、鳥羽川を境に東側と西側を別ルートに分けて同時期に工事に着手したのに対し、粟野東と粟野西は、基本的に国道256号を境に別れ、粟野西1丁目の一部及び2丁目は国道の東側にも位置することから、両地区を区分せず、岩野田北地区を一体として整備したものです」(下水道事業課)。

下水道整備を背景に、令和7年度現在も、宅地化が著しく進行しています。

粟野の住居表示

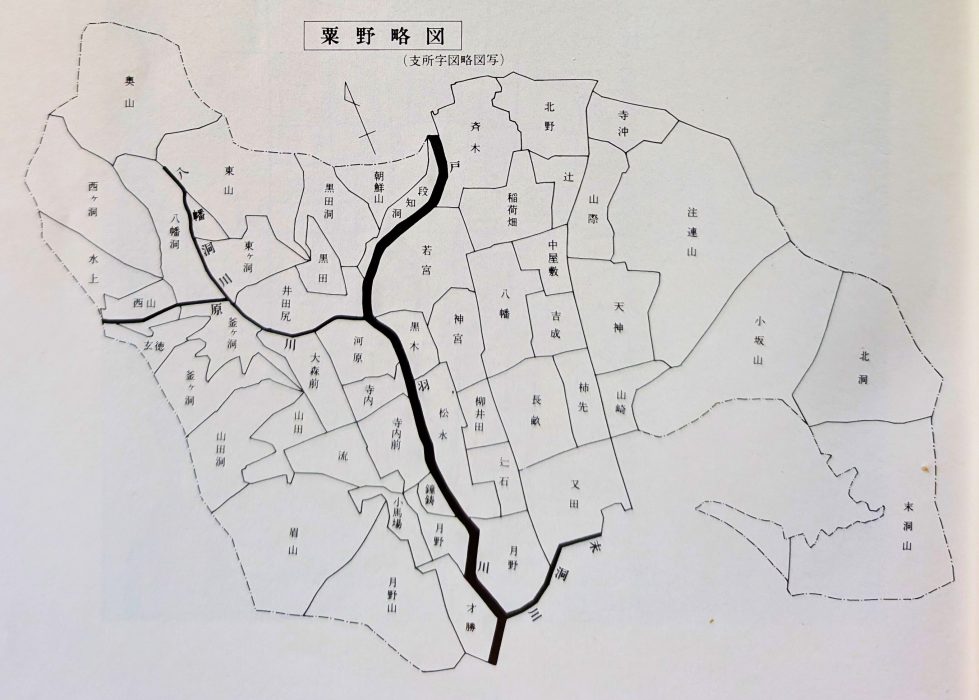

粟野は、地区ごとに細分化された地名がありましたが、昭和56年に住居表示変更がなされ、「粟野東(又は粟野東)〇丁目〇番地」となりました。それまでの住所は、「大字粟野字○○ 〇番地」でした。

大字(あざ)は、明治30年に合併し岩野田村になるまでの「粟野村」に由来します。すでに中世の頃には京都安楽寿院領の粟野荘が成立していました。その後、江戸時代中期に東粟野村と西粟野村に分立していた両村ですが、明治8年に合併し、粟野村になりました。

一方、字(小字)は、さらに小さな区画単位で、平安時代の荘園に見られ、その後、豊臣秀吉による太閤検地の区画単位の制度化され、江戸時代には検地帳の単位となる一方、人々の居住地にも小字がつけられ、住所として定着したとのことです。

住居表示が行われたことによって、歴史文化を伝える小字名は失われました。単位自治会の名称などに一部、その名残を見ることができます。

-700x700.png)