如来が岳

岐阜県山岳連盟によって、平成5年に「続ぎふ百山」の一つに選定された山で、岐阜市と山県の境に位置する276.1mの頂上に埋設された一等三角点が有名です。三角点とは、明治期から、日本地図の作成のために陸地測量部が設置したもので、全国をおおう三角点が設置されました。特に、その骨格となるのが40kmほどの間隔で地表に埋められた標石で、一等三角点と呼ばれるものです。当然、濃尾平野のエリアでもこのスポットは多くありません。登山家の間では、一等三角点のある山を巡る愛好家もいます。

眉山と鎧塚古墳

岩野田中学校の南に位置する眉山は、標高231 mで、岐阜県山岳連盟によって、平成5年に「続ぎふ百山」の一つに選定された山です。眉山の由来は、江戸後期の学者、頼山陽が美濃の門人を訪ね、帰路、西粟野の代官であった河野家に立ち寄った時、眉を引いたように優美な姿を見て名付けたと言われます。徳島市の観光名所の眉山と比べても、決して劣ることのない優美な容姿は、地域のシンボルにふさわしいと言えるでしょう。

また、この地域には1600年ほど前に作られたと思われる古墳がいくつも発見されていますが、中でも眉山の頂上にある鎧塚古墳は、最も大きい長さ82mの前方後円墳です。大和朝廷に仕え、岐阜市北部から武儀、山県郡まで一帯を支配した豪族の牟義都(むぎつ)氏の墓と考えられています。江戸時代に鎧が発掘されたことから命名されたと言います。この古墳より墳長、標高差のある全国的なランキングをまちづくりサロンで調べてみました。既存のデータがないため、全国6,799墳を調べてみたところ、5本の指に入る貴重な位置づけにあることが分かりました。今後、情報を整理・公開し、地域として研究を進めることが必要です。

また、眉山のふもとにある岩崎古墳群は、横穴式石室で、鎧塚古墳より200年ほど新しい古墳です。これは、鳥羽川をはさんで米作りをしていた人たちの墓と言われています。

眉山と鎧塚古墳を、地域ばかりか、岐阜市の貴重な資源の一つとして、ブラッシュアップするために、私たちは何ができるかを、みんなで考えましょう。

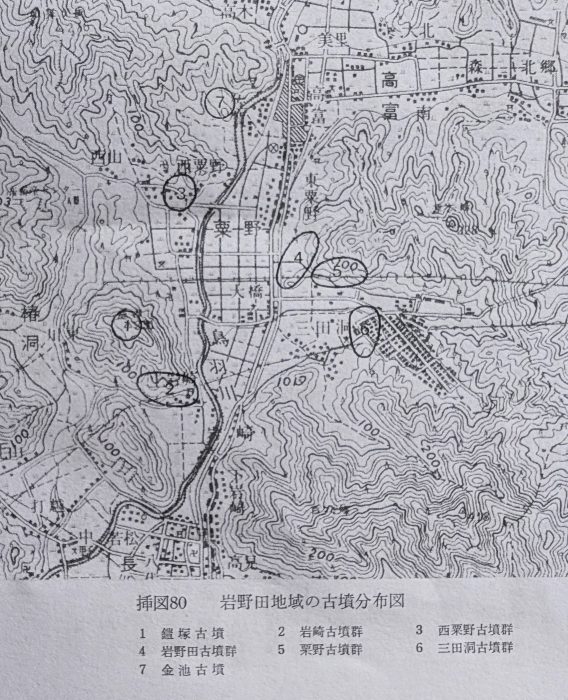

岩野田・岩野田北地域には、鎧塚古墳のほか、いくつもの古墳群があます。ただ、これまでに消滅したものも多く、現存するものも、基数は減少しています。また、市史に記載されていない場所の古墳で、開発により消滅したものもあると聞きます。

現在は、岐阜市史の資料地図をもとに判断すると、鎧塚古墳のほか、岩崎1号墳、粟野古墳群3基、そして西粟野古墳群の場所に1基が確認できます。

出典:岐阜市史資料編 考古・文化財

1 岩崎1号墳(岩野田地区)~分布図NO.2~

眉山の南麓に、8基あったとあったとされますが、岩崎1号墳のみが残っています。8基の中では最大規模と言われます。

“ぐるっとバス”の岩崎桜本のバス停からバイパスの信号を越えた、竹林の中にあります。入り口は分かりにくく、道も細いので、ガイド役が必要です。

2 岩野田古墳群~分布図NO.4~

郵便局から東に入った粟野丸山の山沿いにひっそりと眠っています。5~6世紀の5基あった円墳で、獣形鏡、玉類、土師器などが出土。現在は、写真の1基のみ確認できます。石室の上の祠には、石仏が収められています。

3 粟野古墳群の横穴式石室(岩野田地区) ~分布図NO.5~

粟野郵便局南の信号から東に突き当たった粟野小坂山・注連山沿いに、粟野古墳群の横穴式石室群(古墳の横に開口部を設け、内部への通路を築いたもの)が見られます。岩野田北から岩野田地区に入った粟野地内の粟野共有林の山中に位置しています。郷土誌には、7世紀の円墳、横穴式石室で、8基あったとされますが、現在は3基が確認できました。須恵器、玉類、金環、直刀などが出土しています。

足元が悪く、ノウルシが生い茂り、ガイドなしでは近寄るのは控えた方が良いでしょう。

4 西粟野古墳群(岩野田北地区)~分布図NO.3~

山県市境の東西の丘陵の南に位置する、平地に移行する場所に3基あったとされ、四ツ塚と呼ばれていたことから、かつては4基があったものと言われます。郷土史の地図では、粟野台団地開発前の丘陵に表示されていますが、本文の記述とは異なるため、岐阜市史の示す場所が正しいと思われます。その場所に、1基の円墳らしきものが確認できます。7世紀前半の円墳、横穴式石室の西粟野古墳群の一つである可能性が高いと思われます。須恵器、直刀などが出土しています。(5「金池古墳などからの出土品」の写真を参照)

5 金池古墳~分布図NO.7~などの出土品

金池古墳は、粟野台の開発よりずっと以前、掘削により消滅した丘陵(旧高富町佐賀)に所在しました。6世紀前半の円墳で、直径16m、高さ8mの横穴式石室。鏡、鉄鍬、須恵器などが出土しています。

出典:岐阜市史資料編 考古・文化財