2020年11月29日 ちょっとつぶやいてみるけど・・・これでいいのかな?

2026.2.3 節分の日の記憶

スーパーの新聞折り込みチラシは、恵方巻だらけ。そんなに需要があるのか不思議ですが、普段配られてこない地域のスーパーも一緒に入っています。

ここからは、昔のお話。いつのころからでしょうか、豆まきの声がきこえてきません。子どもの頃は、決まって、近所のあちこちから、「鬼は外、福は内」の声が聞こえてきたもの。「鬼は外」と、開け放った窓から外へと豆をまきました。近所に負けない大声でないと、鬼がコチラにやってくるというので、余計に大声合戦になったのでしょう。

所変われば・・・三輪地区では、イワシの頭を串にさし、玄関に飾る風習がありました。偶然にも目にしたときは、感動を覚えたものです。中濃地方でも、イワシと短冊に鬼の顔を書いて鬼が入って来ないようにと玄関や窓などに飾ったそうですが、今も伝えられているのでしょうか。

今年の運勢を占うため、歳の数だけ豆をつかむ、というのはごく普通の習わしかと思いますが、運良くつかめたら、一番近くの四叉路まで行って、紙に包んで掴んだ豆を置いて厄落としするというのも中濃辺りの風習で、朝になるといくつも置かれた包みが見られたそうです。子どもたちにとっては、鬼がうろついているので怖くて仕方なかったようです。私も2年連続で歳の数だけ掴んでしまい、物は試しと、置きに行ったことがあります。粟野台団地の出口が開通したので、今は比較的自宅の近くに四つ角ができたのですが、開発前の当時は、黒木橋西の四叉路まで出向かなくてはなりませんでした。めっきり冷え込んだ夜中、運も何もあったものではない・・・。

豆の数も若いからこそピッタリという、昔々のお話でした。

2026.2.2 雪と町家の記憶

昔の記憶をたどる第1回目・・・降る雪を眺めつつ。

私が生まれて最初の記憶は雪なのです。曾祖母の背中におんぶされた視線の先には、明け放たれた“大戸口”(入り口)がありました。“町家”の暗闇を四角く切り取った空間に、ボタン雪がと降りしきっていました。家の外も夕暮れのように暗いはずなのに、そこだけ鮮烈な眩しさを生み出し、幼い私に一瞬の記憶を残したのです。

ねんねこにくるまれ、オンブしてくれた曾祖母は、“土間”から“上り框(かまち)」の30cmほど高い“店の間”に立つ使用人(小僧さん)と何やら会話していました。言葉が理解できないのでしょう、内容は聞き取れません。私は5月生まれなので、1歳でしょうか。

2度目の記憶は、裏庭に面した新屋の東側の縁。暖かな日差しを受けておちゃんこ(お座り)しているとき。祖母が、「動いたらあかんよ」と用足しに立った光景。今度は言葉が理解できていますね。

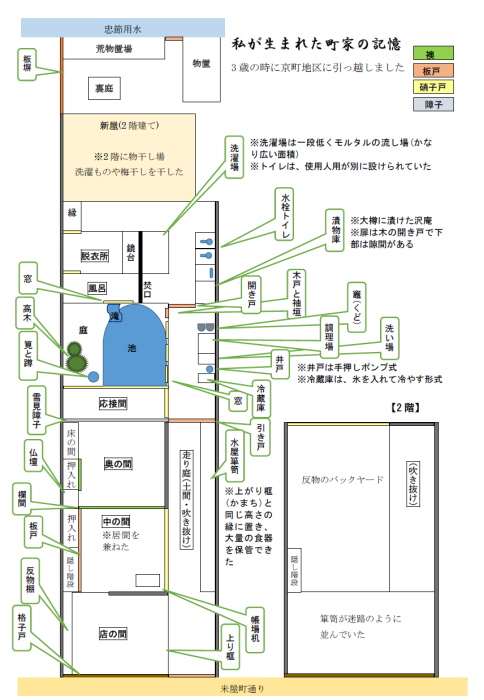

“走り庭”と呼ばれる入り口から裏庭まで続く細長い土間、道路に面した“店の間”から“中の間”そして“奥の間”へと畳の部屋が続きます。“中の間”と“奥の間”の土間は、“火袋”と呼ばれる吹き抜けで、太い梁がむき出しの吹き抜けになっており、見上げる天井に明り取り(長辺70cmほどでしょうか)が設けられていました。

“中の間”には、帳場机も置かれていましたが、もっぱら居間として、使用人も一緒に食卓を囲みました。“奥の間”は、主人の寝床。床の間には、布袋様が天を指す置物が置かれ、“中の間”への欄間あたりに、横長長尺の額に入れられた水墨画(餓鬼を鍾馗様が追いかける図)が掛かり、応接室は、ちょいとした生け花の洋画が飾られ、クラシックな応接椅子2客とテーブルが配され、庭の眺めを楽しむことができました。筧から落ちる水の音、鉢に陽が射しきらきらと光り、金魚が群れて泳いでいました。池の水は、応接間の縁の下まで満ちていました。隠し階段で2階に上がると、庭の風景がまた違って見え、高木の緑豊かに風に揺れています。道側の2カ所の窓から覗こうとすると、天井高は子どもでも頭を打つほど低い。格子がはめられていましたが、結婚式の際は、格子を外し、菓子撒きしたものです。

3歳で京町地区に引っ越すまで過ごした母の実家の町家は、米屋町にありました。戦時下、建物疎開で間引かれます。結果的にこの地区は空襲での延焼を免れています。この界隈は江戸時代から明治初めまで、岐阜町の中心でしたが、既ににぎわいは、柳ヶ瀬、駅前へと移り始めていたはずです。そのおかげで、再建された町家も街並みも、しばし昔の風情を残していました。

降る雪や「昭和」は遠くなりにけり。中村草田男の「明治」の句は、昔を懐かしむノスタルジーを詠んだものと、今まで思ってきました。しかし、大きな社会の変革をもたらした時代への、何やらもどかしい思いが込められていたのではないかと思うのです。

同様に、敗戦そして高度経済成長期を経た昭和の時代そのものが、遠ざけたもの、そして平成から令和へと、さらに拍車がかかり失われ、失われつつあるものが、自分の記憶の影に見えるのです。そんな記憶を、現在地と対比しながら生活史として記録するとともに、失われゆくものを見つめるきっかけにもなればとの思いで、折に触れ、記憶をたどっていきたいと思います。

大量消費、使い捨て時代、家すら消耗品と化したような感覚に襲われたのは、町家への郷愁と思い入れが大きかったせいでしょうか。

2026.2.1 雪景色

今年も早や、ひと月が経ちました。雪の日が続き、日陰は根雪状態。今日も吹雪いています。粟野の雪景色を眉山を中心に写真で紹介しますね。

そして、今年は昭和101年。年末にも書きましたが、戦後70年の暮らし庶民目線で、折に触れ、次回、綴ってみたいと思います。

2026.1.1 氏神様

新年あけましておめでとうございます。

昭和101年の始まり、地域の南宮神社に参詣しました。5年前の初詣の時は、国旗が掲揚されていたのに、最近は見ません。地域の氏子さんが高齢化したのでしょうか。代わりに入り口付近には、岐阜県神社庁の看板が立てられています。

歴史の古いコミュニティや風習が、失われつつあります。代わりに、何が新たに産まれるのでしょうか。

石段の南の日当たりに、ユリがつぼみを付けていました。

本年もよろしくお願い申し上げます。

2025.12.29 過ぎ行く昭和100年

昭和100年に当たる年もくれようとしています。昭和生まれとは言え、戦時下を知らない私は、激動と言われた昭和の時代を、小指の先っぽほども知らないに違いありません。物心ついた頃、焼け野原になった街は、既に住宅が建ち並んでいました。戦時中のことは、8月の日記に綴ったことぐらいしか聞き及びません。

それでも、戦後の歩み、高度成長期からの暮らしと街の変容を庶民の目線から、書き残すこともありかも知れないと思いました。そんな些細な暮らしの変化について記憶をたどりながら、日記のテーマにしてみたいと思います。

とりわけ昭和は、市町村合併が進んだ時代でもありました。それまでの地域の歴史はというと、今を見るにつけ、市域全体というくくりの中に埋没してしまった感があります。お気づきの人は多いと思います。地域の特性を活かしたまちづくりと、軽く言うけれど、実を結んでいる例は少ないと思います。岐阜市周辺部の歴史と活用は、市の魅力づくりにも欠かせないはずなのに、財政的にも行政機関にはその余裕はないようです。

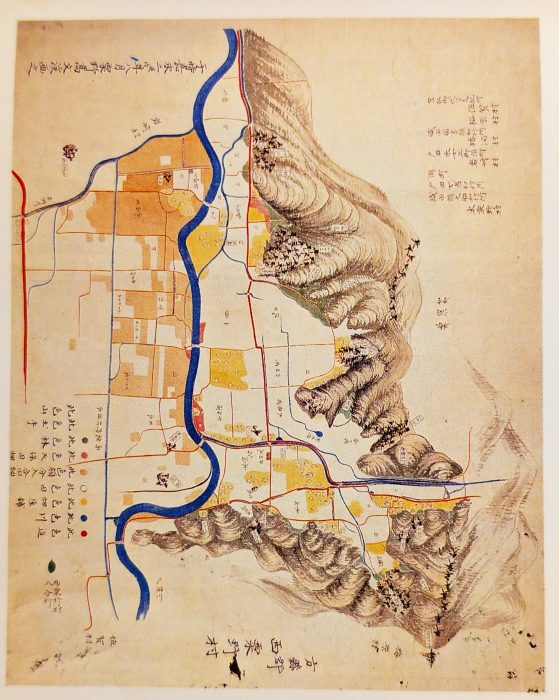

古代の美濃国以来、各地に独立した歴史がある・・・そういう意味においても、かつての「岩野田の歴史を語る会」の功績に今更ながら敬意を表するとともに、その志を引き継ぎ、さらに次代につなげていかなくてはならない思います。 9月に発足した鎧塚古墳を学ぶ会にも、期待がかかります。【トップ写真は、河野家に伝わる江戸時代の西粟野村の絵図・市歴博企画展冊子より】

来年の昭和101年に当たり、昔の記憶も折に触れ、綴ってみたいと思います。

地域のまちづくりにとっても、明るい年になりますように。

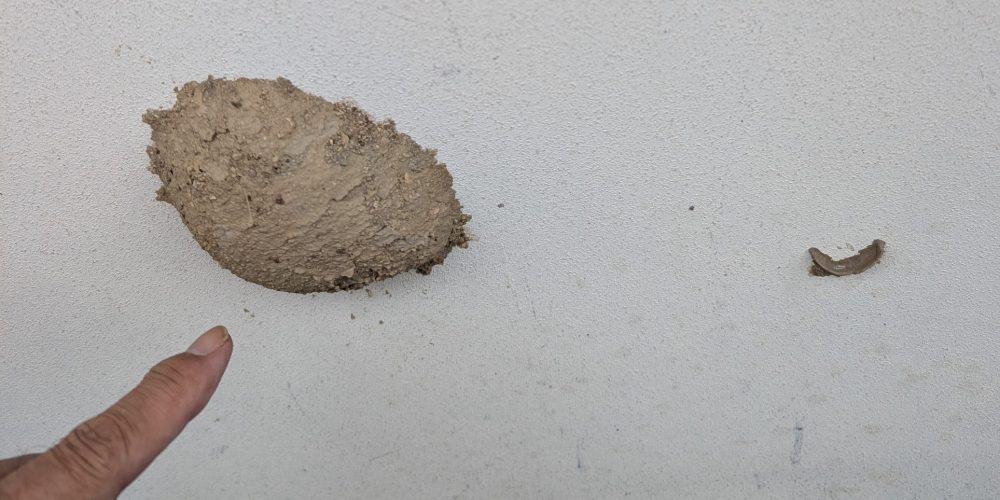

2025.12.8 ドロバチ

小さな徳利型の巣は時折見かけますが、10cmほどもある巣は初めてです。ベランダのある2階の外壁にへばりついているのを、10月に気付いていたのですが、なんとなく可哀想で、そのままにしておいたのですが、中には、まだいるのかな。年の瀬の大掃除で、取り外すことに。とても固いので、金ベラを使って削り取りました。中からは、さなぎ状態の幼虫が5匹ほどでてきました。これだけの巣をこしらえた親バチの苦労と生き物の命を思うと、ちょっと落ち込んでしまう師走の朝でした。ごめんなさい。

2025.11.27 酒の肴三珍

日本酒が美味い季節。肴を三つ挙げよと言われたら、迷わずに「鮒寿し」、「カラスミ」そして「いかだばえ」。いずれも魚系なのが、日本酒ならではですが。2品目まではさして異論はないと思います。でも、「いかだばえ」を知らない人は多いでしょうね。何しろ、岐阜の名産ですから。シラハエと呼んでいるオイカワの稚魚の佃煮です。関西だと釘煮が有名ですが、海魚のイカナゴに比べて、川魚ならではの野趣に満ちた味わいがあります。岐阜の名産店「吉むら」は、私が育った京町のご近所の店。久しぶりに食べたくなり、訪ねたけれど、ここ3、4年漁師がいなくなり、材料が入手できなくなったとか。20年近く前、近くの鳥羽川に2人の漁師らしき人が四手網を携え、下流から流れに逆らって歩いてきた場面を目撃したことがあります。こんなところまでこないと、稚魚がいないのか、資源が失われたかと愕然としたものです。今では、モロコを代わりに使う店まで出現。しかし、長良川の川べりには、稚魚はたくさん群れているのを見ると、漁師のなり手が少なくなった方が原因のように思われます。一時、鮒寿しもニゴロブナが絶滅の危機にありながら地元の努力で引き継がれているのに、どうにも合点がいきません。農水省や岐阜県のホームページの岐阜の郷土料理にも掲載がされていません。認識の差なのでしょうか、生産者からの問題提起がないのでしょうか。岐阜の名産を絶やさないための努力は、誰が担うべきなのでしょうか。あの味が二度と味わえないのは、返す返すも残念で仕方ありません。

“粟野・徒然日記” に対して13件のコメントがあります。